季值惊蛰伸,烟细风暖人。

垂杨新枝翠,茁壮赖深根。

为了更好地展示垂杨书院书画院遍布全国各地的顾问和特聘艺术家的艺术风采,自3月7日开始,书画院公众号将陆续推出“顾问大雅”“院长风采”“特聘艺术家风姿”专辑,以飨关注关心、支持扶持书画院成长的文朋诗友及书画艺术界同仁!

“院长风采”之一

圆融清简 文人书家——垂杨书院书画院院长自牧之风采录

自牧,本名邓基平,号淡庐,别署东山散人。1956年8月出生于淄博市周村区固玄店村。1975年冬参加工作至中共山东省委办公厅。1991年毕业于山东大学作家班。2002年晋升为国家一级作家。曾任中共山东省委机关医院副院长。现任《日记杂志》主编,齐鲁书画家协会主席,垂杨书院顾问、高乡书院顾问、鲍子书院顾问,垂杨书院书画院院长,中国日记资料馆名誉馆长,山东大学作家班文学馆馆长。

1980年开始发表文学作品,出版有散文随笔集《百味集》《抱香集》《疏篱集》《三清集》《尚宽集》《存素集》《舍得集》《自然集》《雪澡集》《淡庐序跋》《淡庐日记序跋》;书信集《南北集》《淡庐书简》《澈堂鱼素》;诗集《绿室诗存》;报告文学集《劳动之歌》;日记集《人生品录——百味斋日记》《书事快心录》《淡庐日记》。主编选编各类文集、书画集200余种。致力于日记写作与传播40余年,被誉为“当代日记文化的行者”。

2006年在全国第三届日记文学论坛上荣获“日记写作与学术研究突出贡献奖”;2016年荣获首届“中国日记十大杰出人物”称号。

上篇:当代日记文化的行者——东山散人自牧

撰文/徐明祥

《洞天清录》云:“人生世间,如白驹之过隙,而风雨忧愁,辄三之二,其间得闲者,才十之一耳。况知之而能享者,又百之一二。于百一之中,又多以声色为乐,不知吾辈自有乐地。悦目初不在色,盈耳初不在声。明窗净几,焚香其中,佳客玉立相映,取古人妙迹图画,以观鸟篆蜗书,奇峰远水;摩挲钟鼎,亲见商周。端砚涌岩泉,焦桐鸣佩玉,不知身居尘世,所谓受用清福,孰有逾此者乎?”赏读这段古语,不由自主地联想起了自牧的生活,不过他所玩味的是日记而已。日记者,所谓“排日记事”也,谁都可以写,何难之有?但写日记能得“闲”、“能享”并“受用清福”,却并不是谁都可以做到的。

全国各地,有很多师友对自牧均有良好的印象和中肯评价——

譬如,上海市文史研究馆馆员、诗人、百岁书法家周退密赠诗曰:“迩来老态益龙钟,人在高楼醉梦中。读到淡庐好诗句,恍如篱下见陶公。”“五十韶华未及秋,藏书万卷傲公侯。达夫精进未为晚,勇往堪居第一流。”

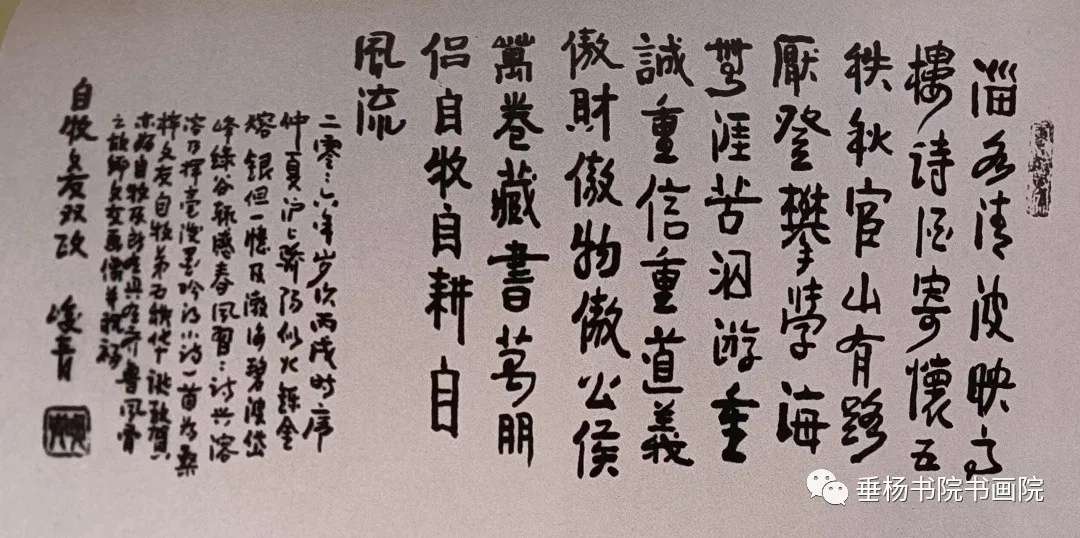

譬如,客居上海的山东籍老作家峻青赠自牧诗曰:“淄水清波映高楼,诗酒寄怀五秩秋。宦山有路厌登攀,学海无涯苦泅游。重诚重信重道义,傲财傲物傲公侯。万卷藏书万朋侣,自牧自耕自风流。”

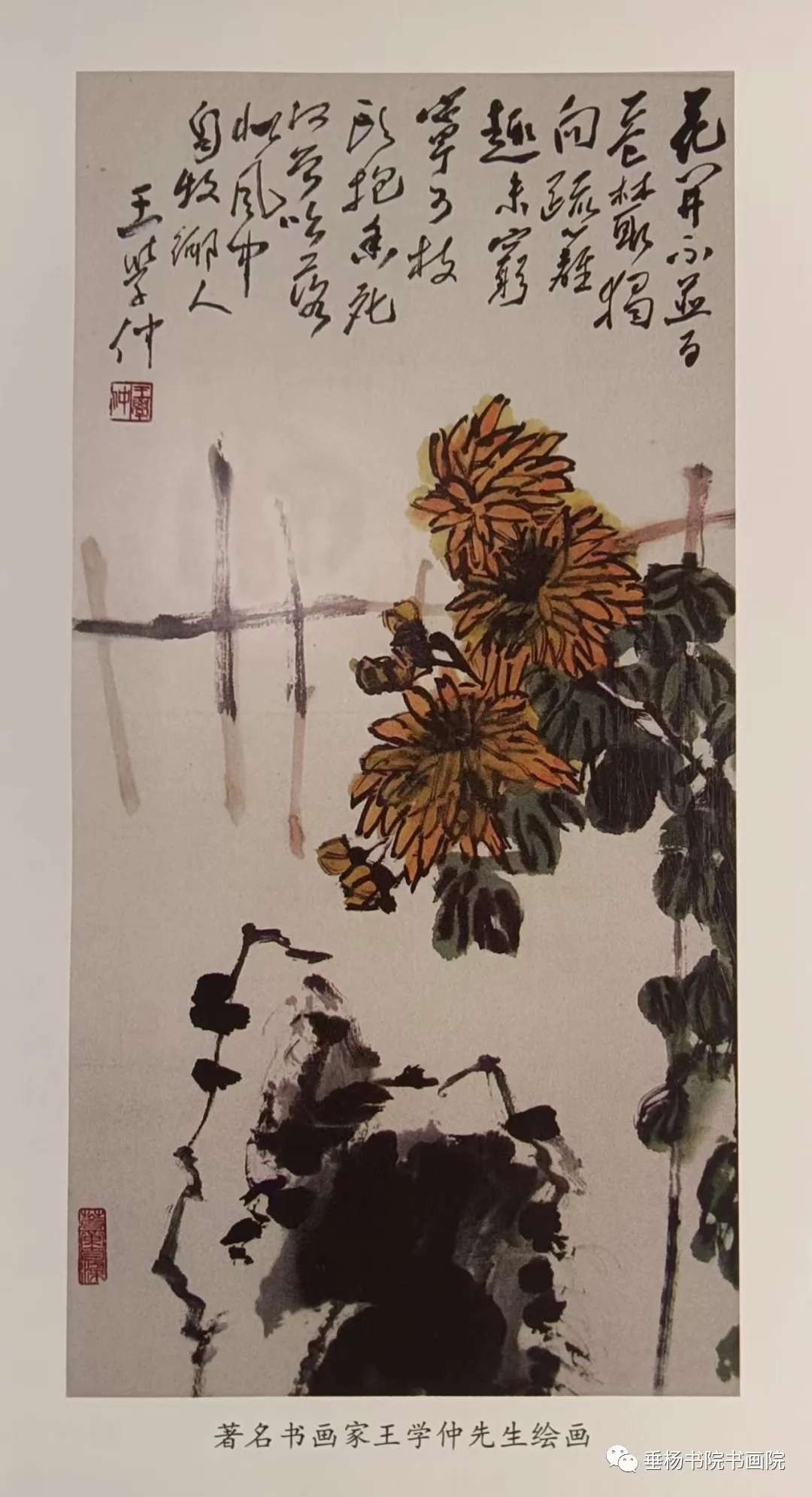

譬如,天津大学博士生导师、中国书法家协会原副主席王学仲诗曰:“稷下先生自牧君,淡庐文友胜于云。书天酒地菊花帐,白日校雠到夕曛。”

譬如,华东师大教授陈左高潜心研究日记四十余年,先后撰写出版了《古代日记选注》《中国日记史略》《历代日记丛谈》《清代日记汇抄晚清二十五家日记辑录》《学斋日记》等,与郑逸梅共同主编《中国近代文学大系书信日记集》,可谓中国日记研究执牛耳者。他不仅为自牧的《人生品录——百味斋日记》写序,褒奖有加;而且两次在其寓所当面移赠所存的珍贵日记研究资料给自牧和古农,并郑重嘱托:“日记研究,全靠你们了!”

再譬如,山东师范大学教授、著名文学评论家宋遂良说:“我曾对外地的友人谈过。我们济南有个自牧,真不好给他‘定性’,既是散文家、诗人,又是书法家、收藏家、编辑家、出版家,看见有益于文化的事就做,看见道德文章的前辈就敬重,看见有才华的后生就亲和。他态度谦和,精力充沛,交游遍南北,扶贫济困、解衣衣人的事也做了不少,虽自称布衣,但也是个一级作家、基层领导,却并不傲物。像他们这一代成长于动乱杀伐年代的人中,有他这么一个还真少见。” 还有很多,兹不一一列举。当然,对他进行批评的声音也一直存在。自牧不是大家,不可能没有缺点(当然,即使是大家也会有缺点),对他的不足提出批评是理所当然的,有不同视角和看法也是应该的。 的确,要对这位尘世中的雅人、雅人中的俗士进行确切定位并非易事。撮其大要,我以为自牧是当代日记文化的行者。原因有三:一、三十年来如痴如醉地写日记并不断发表、出版之,视日记为一生中最重要的事业;二、不仅自己写,而且自筹资金主编《日记杂志》,搭建日记交流平台,倡导日记文化;三、积极参与、策划日记写作和研究的文化活动,联络了全国各地大批日记爱好者相互交流、共同进步。因为他和古农的努力,济南已成为中国当代日记文化研究的重镇。更难得的是,他做这一切完全是自觉自愿的,充满乐趣的,有滋有味的,并无苦行僧的感觉。自牧似乎是为日记而生,为日记而活,他推动了当代日记事业的发展,同时日记也成全了自牧,提升了自牧。

自牧其人其文已经成为一个十分有意思的文化个案。全国各地的师友,无论是名流硕儒,还是普通书友、文友、朋友,从不同角度写了很多文章来评析他,已经发表、出版的大约有四五十万字了。这些文字已结集为《淡墨集——自牧及其作品》,还有一本《疏影集——自牧其人其文》待出。在本职工作之余,他愿意自己费时、费力、费钱,积极做有益于文化、有益于朋友的又有一定社会效益的善事,其心路历程可能是平凡的,也可能是不平凡的。所以说,这一并不多见的“自牧现象”是值得研究和琢磨的。

《淡庐日记序跋》收录了自牧为自己的和别人的日记集写的序跋,以及为《日记报》写的编后记、为《日记杂志》写的跋文,是“当代日记文化的行者”关于日记的一部专题序跋文集。由此,不仅可以了解“自牧现象”之一斑,而且有可能诱发读者的日记情愫,进而投身到弘扬日记文化的事业中去。

下篇/ 圆融之道 ——走近“好人自牧”

撰文/张期鹏

自牧的字,若单从书法艺术的角度来欣赏,恐难入其道。倘从其字看其人,由其人赏其字,则可豁然有悟矣。字如其人,人如其字,两者能够融合到几无罅隙的地步,在我所见到的书家之中,并不多见。他的字多为中小幅,字数一般不多,有时四字,有时八字,十几字就算是多的了。这大概与他的性情有关,他为人低调,不事张扬,在写字上也就不追求什么癫狂奔放、气势如虹了。他的字内敛、含蓄,如一壶陈年老酒,醇厚、绵软,需小口慢啜,细细品味。这大概就是人们常说的文人品格。

自牧是一个典型的文人,而且是一个恪守着老派文人习惯的文人。比如他不管写文章还是记日记,都是手写,而不愿用便捷的电脑;他与远方的文朋诗友联系多以通信方式,而不习惯打电话、发短信、写邮件。他是在享受一种日渐消失的文化遗传,而不是将这些单纯地当作一件“事”来做。所以,他的字带有浓厚的文人气息是必然的。这从他选择的书写内容上也可以看出来,比如他平素常写的“大道至简”“大美无言”“知止得静”“庭前竹少能容鹤,池中莲多不碍鱼”之类。这需要一颗闲静之心。而闲静之心的养成, 除了读书,怕是没有别的好法的。

自牧的书读得多,还是一个很有名的藏书家。他的书房“东山居”,也是济南一道不错的文化风景。他整天沉醉在书香之中,自然影响了性格,浸润了灵魂,形成了一种难得的书卷气。体现在他的书法上,看似有些拙,但拙得没有“劣”气;又好像有些巧,但巧得没有“俗”气。展纸静观,慢慢浸出的是一种“清风徐来,水波不兴”的境界和“清水出芙蓉,天然去雕饰”的韵味。是的,境界和韵味。这是多么难得的啊!伴随着那淡淡的墨香,氤氲弥散的是常年阅读的诗书功底,是人格修炼的精气魂魄,是温婉处世的散淡情怀。

于是,我看到他的书法,既非纯粹的楷书,也非规范的行书,同时也不是人们常说的行楷。他的书法,用笔丰腴而不乏清秀,结体方正又不失灵动,笔意简洁也不避繁复,看似有锋又锋芒不露,给我的突出印象就是“圆融”。这是一种多少人追求而追求不到的境界啊。有时候,人极力向往的某种境界并不是刻意追求就能达到的吧。自牧的书法达到了这种境界,不是别的,是因为他本人达到了这种境界。他热心助人、急公好义,散淡处世、不慕名利,宽厚待人、从不疾言厉色,在全国民间读书界早就有“山东及时雨”“好人自牧”的美誉。如果放在书法界,不知能有几人担得“好人”“及时雨”的名声。当然,自牧无意成为一个书法家,他也从不参加这“协”那“会”,他写字只是业余爱好,只是心性使然、自得其乐而已,所以他的字没有功利心和烟火气,更没有戾气和痞气。

我看自牧的字,品味其中的圆融之道,也更好地理解了古人所说的“为文先做人”的朴素道理。其实,所有的艺术都是一样的,所有的行当也都是一样的,做人很重要。

自牧在第二书斋——“日影书坊”做书法日课

自牧“东山居”第一书斋——“百味斋”一角

1987年,自牧(右)与著名作家孙犁先生于天津“耕堂”合影

自牧(右二)与中国作家协会主席铁凝(左一),孙犁先生的大女儿孙小平、儿子孙晓达在北京参加纪念孙犁先生活动时合影

自牧(左)在北京拜望时年107岁的“汉语拼音之父”周有光先生时合影(冯传友摄影)

自牧(左)陪中国作协副主席、茅盾文学奖得主、长篇小说《白鹿原》作者陈忠实先生参观淄博西铺蒲松龄书馆时合影

1986年左右,自牧与张炜先生在其团省委宿舍书斋内合影

中国书协原副主席、天津大学教授王学仲先生赠送自牧的画作之一

著名山东籍作家,《文学报》创办者峻青先生写赠自牧的诗作手迹

|